この掛け軸は、高徳寺のお盆の風物詩として毎年、お盆期間のみ皆さんに公開し、風情に親しんで頂いているもので、先代住職がお盆に客間の床の間に下げるのが恒例でありました。私が、先代住職から聞き及んでいた話では、その昔、何らかの理由でこのお寺に滞在(宿泊)した旅の者が、そのお礼に一幅仕上げた置き土産のような意味のことを記憶しておりました。

それにしても痛みが酷く、保存の仕方もしっかりしたものでなかったので、ここ数年はお盆の度に気になっており、何の機会に修繕したいと思っておりました。そんな矢先に先代住職が突然遷化し、併修して勤めた私の晋山式が無事に済んだのを機に、皆様に浄財を募りながら、思い切って仕立て直しをすることとなりました。

そこで、日頃お世話になっている書の先生である島貫武彦先生のご紹介で、山形市の秋葉春光堂さんにご依頼申し上げました。ご店主には状態を見ながら1年掛けて(四季による変化を配慮し)大変丁寧に仕上げていただき念願叶い、仕上げたものをわざわざお届け頂きました。

また、その折に掛け軸の裏書を別途、保存頂きました。

若い頃は気にも留めなかったものでありましたが、表具屋さんのご厚意もありましたので色々調べてみることにいたしました。すると、その裏書から分かったことがあったんです。と言っても、特段ミステリアスなことではなく、先々代の住職とその兄にまつわる物語がこの本を通じて浮かび上がりました。これはその兄である島津伝道の著書ではありますがその書籍の後段、民俗学者の戸川安章(伝道の長男で羽黒町名誉町民)の解説に興味深い記載をたまたま見つけました。

それによりますと元々、この兄弟は高畠町の和田地区にある天台宗の金寿院の出身であり、その昔は荘内は羽黒修験道寂光寺末寺として置賜の拠点として信仰を集めた名刹の出身で、6人兄弟の5番目、6番目の関係です。5番目の伝道和尚は現在の東洋大学~日本大学を経て東京で教員をしながらのちに羽黒山の荒沢寺住職を務めます。一方の先々代住職の嶋津大恵和尚は法縁あり曹洞宗の和尚として26世に弟子入りとなりのちに若くして27代となられます。時代は明治の終わりから大正半ば頃の話ではありますが、何と教員を務めていた伝道和尚に召集令状が届いたんだそうです。当時は徴兵令があり、どんな理由なのかは不明ですが、出征中のお寺の留守をその他の兄弟で守ったという記述がありました。その折の、裏書なのではないかと思われます。

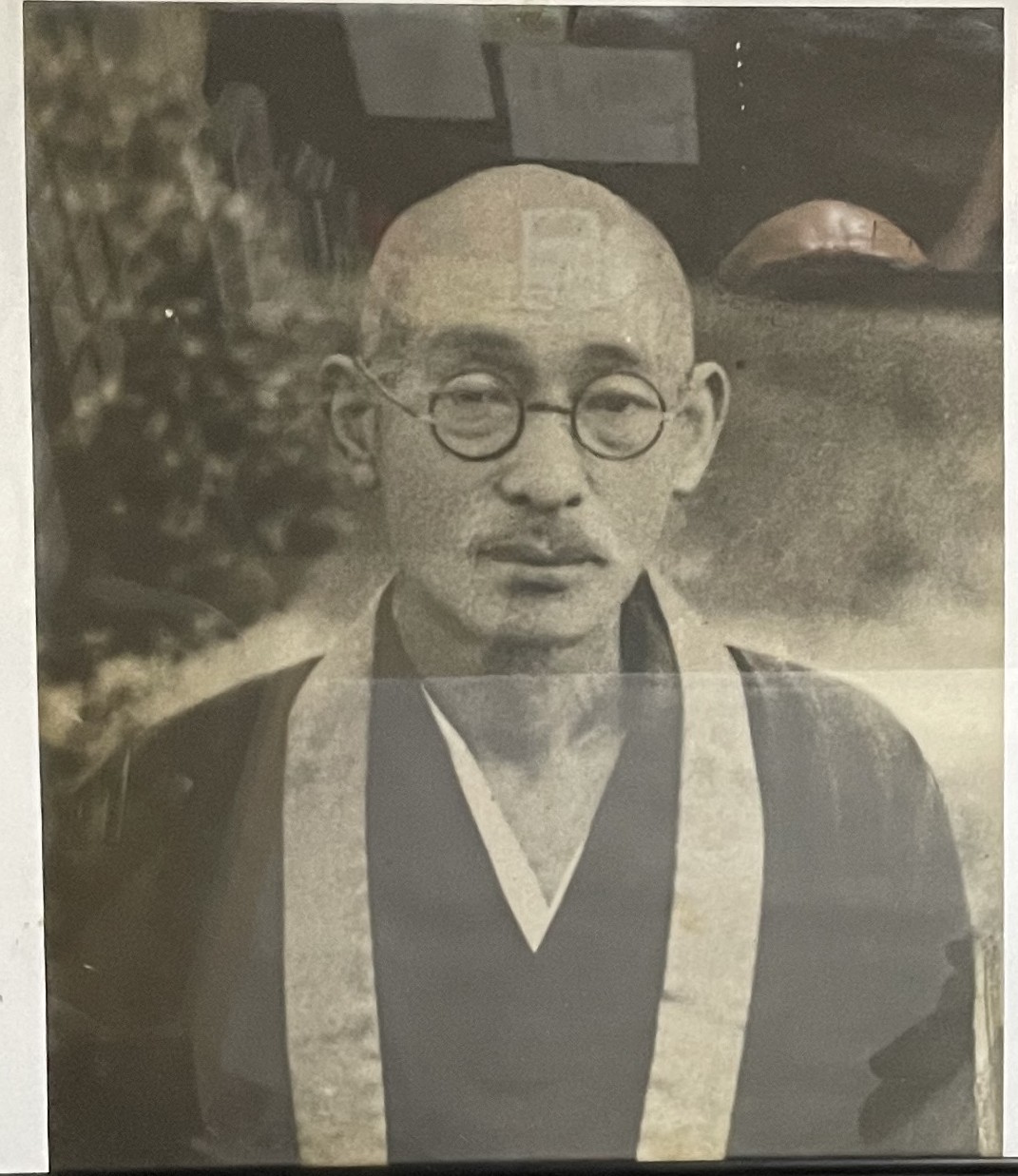

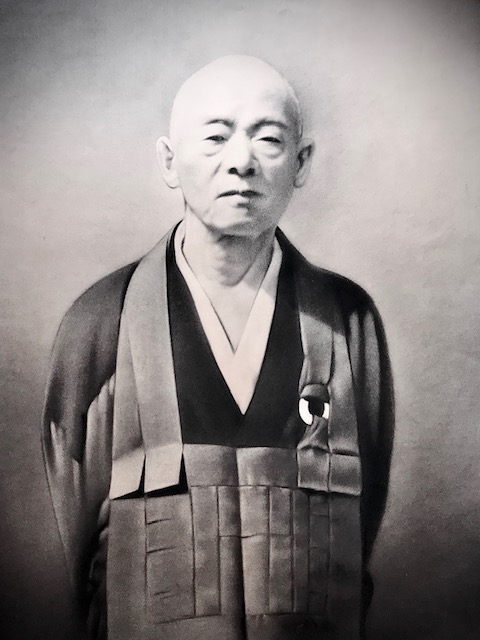

(兄)羽黒山 荒沢寺85世 島津伝道和尚 (弟)高徳寺27世 嶋津大恵大和尚

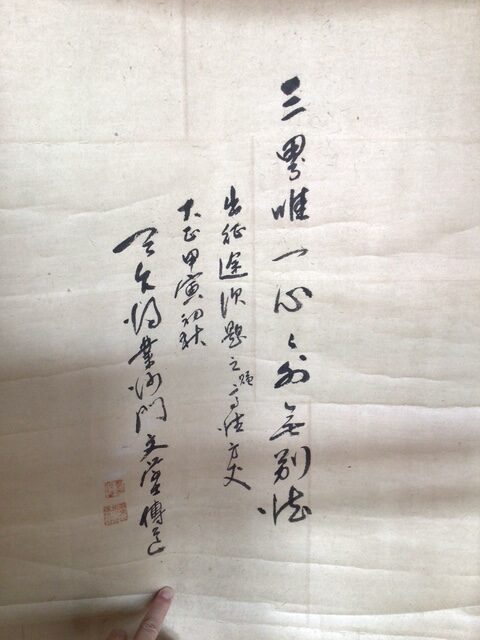

「三界唯一心 心外無別法」の記載とそれに因んだ添え書きが見られます。はじめの言葉は、お釈迦様の教えが記された「華厳経」という仏教の根本経典にある一節で、その核心でもある一句であります。

砕いて申しますと、私どもの心のありようとは、常に動いており、清浄無垢にはなかなか成れませんで、不安や悩み苦しみなどの煩悩の中で生きているわけですが、心の状態が3層からなっているつまり三界という欲界、色界、無色界からなっているというんです。例えて言うなら、煩悩の炎で燃え盛る家、住居に居ながら拠れに全く気付かずに無邪気に遊んでいる子供のようなものだといわれているんです。貪りや執着の心から離れ自分自身を見つめるところに仏教の真髄があるという対句なんです。

また、次の文には、「出征の途次(道すがら)に之の題を高徳寺方丈(住職)に贈る」

大正甲寅(きのえとら1914年)初秋

天台得業沙門 文堂傳道 と読むことが出来ます。

思うところ、召集令状が届いた、伝道和尚の和尚としての葛藤が記されたのではないかと想像します。(聖職という立場で人を殺めてしまうかもしれない)「幽霊の正体見たり 枯れ尾花」という有名な句がありますが、人間の心の状態についてうまく表現した言葉だと思います。疑心暗鬼なものの見方で、枯れすすきも幽霊に見えるんでしょう。血脈池のようなミステリアスな話ではないですが、大変意義深い人間ドラマを感じます。

尚、先代は良く本当に怖いのは幽霊より生きた人間だ!とはよく申しておりました。

令和6年8月22日付け 山形新聞記事

令和7年6月 幽霊作家・黒木あるじ氏を迎えて行われたNCV/TV ロケのワンシーン

(当年8月1日~31日まで)